明年俄罗斯世界杯的参赛队伍正在陆续产生,如果你关心体育新闻,一定知道冰岛足球队在昨天欧洲区预选赛的最后一轮里击败科索沃,以小组第一的身份昂首出线。

几乎所有的外媒在报道这个新闻的时候都着重强调了这么一点:冰岛全国总人口只有33万多一点,是有史以来参加世界杯的国家里人口最少的一个。

1、

说到足球,说到世界杯,总难免让人想起国足,毕竟中国足球给我们留下了太多一言难尽的苦涩回忆,毕竟除了2002年,我们一直是参加不了世界杯的国家里人口最多的一个……

今天美国队意外输给特立尼达和多巴哥惨遭淘汰,网上有评论说“在不参加世界杯这件事上,中美两个超级大国终于取得了一致”。

而冰岛足球创造的奇迹,则是一个超级小国的胜利。

论面积,冰岛的国土只有10万平方公里,只相当于中国最小省份之一的浙江省,而且其中大部分还是不适合居住的火山地貌。论人口,冰岛更是只相当于中国的一个小县。

因为接近北极圈,苦寒之地加上极夜现象,外面又冷又黑,一年只有四个月时间适合户外活动——无论从哪个方面来说,这个国家都不像是能够在足球上取得成功的样子。

2、

在去年的欧洲杯上,冰岛就已经震惊了世界。他们在预选赛两次击败荷兰,1/8决赛里淘汰了英格兰,让英格兰主教练黯然辞职。英国人无奈地自嘲说,英格兰居然被一个火山比职业足球运动员还要多的国家打败了。

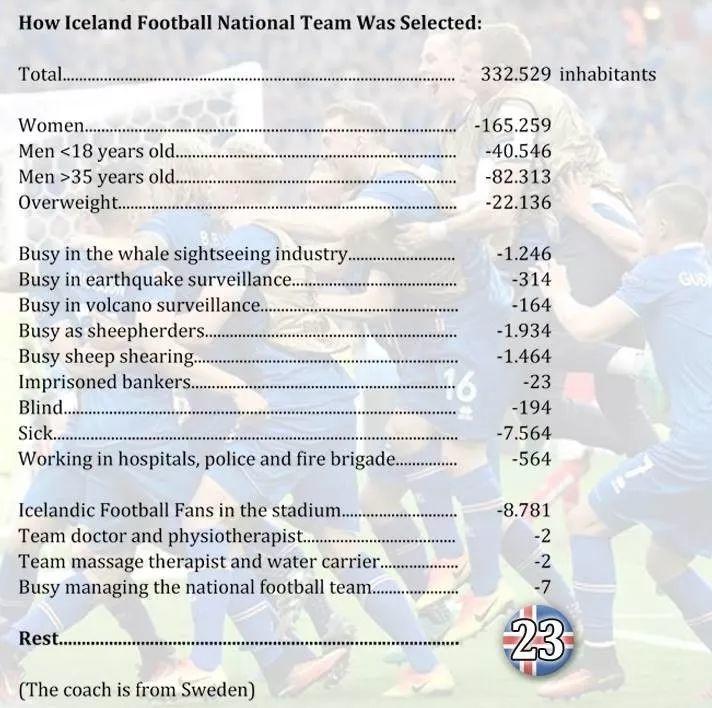

当时还有一个流行的段子说:冰岛人口332529人,其中女性165259人,18岁以下的男性40546人,35岁以上男性82313人,再减掉因为太胖、生病、残疾、忙着捕鲸、忙着放羊、忙着剪羊毛、忙着监测火山和地震等等,剩下的刚好能凑齐一支足球队所需要的23人。

撇开段子不讲,现在的这一支冰岛队,的确充满了传奇色彩。

他们的主教练是一名兼职牙医,有空的时候还经常回自己家乡的小村子里给病人看牙齿。

他们的队长在踢足球前曾经是一名手球运动员。顺便说一下,冰岛的手球队早在8年前的北京奥运会上已经创造过历史拿了亚军,让冰岛成为了历史上拿下奥运奖牌的最小国家。

他们的守门员因为踢球收入无法养家糊口而业余兼职当导演拍MTV和广告,导演生涯最辉煌的一刻是在2012年帮冰岛拍了一支MTV参加了2012年的欧洲歌唱大赛,最后获得第20名。

3、

五年前的2012年,冰岛队的世界排名是131位,比中国队还要差很多。而现在,他们的排名是22位。这样的蹿升速度,有如火山喷发。

这次的世界杯预选赛,冰岛所在的小组并不弱,但十场比赛下来,他们7胜1平积22分,力压克罗地亚、土耳其和乌克兰三支欧洲强队。他们的最终出线,可以说没有任何运气的成分,也算不上冷门,完完全全是实力的体现。

巧合的是,四年前的上一届世界杯预选赛,冰岛正是因为输给克罗地亚而失去了出线的资格。世道有轮回,这一次他们把克罗地亚挤到了小组第二,让克罗地亚只能去参加附加赛。

这样一个只有30多万人、一年只有四个月时间适合户外活动的国家,这样世界排名只有131名的超级鱼腩,是怎样在短短五年的时间里脱胎换骨蜕变成强队的呢?

足球是人踢出来的,是集体运动。冰岛足球之所以能够崛起,是因为拥有一批有实力的足球运动员。

要培养一批有实力的球员,光靠球员自身的天赋和努力还不行,背后必然有一套运行有效的机制,需要倚靠制度性机构性的力量。

缺乏好的制度和好的环境,即使偶尔有天才球员灵光乍现,最终也会沉寂。

去年欧洲杯英格兰队被冰岛队淘汰后,英国举国震惊,很多英国媒体都派记者去冰岛采访,探寻冰岛队崛起的秘密——英国这样的老牌足球强国,反过来要向冰岛取经。

其中英国《卫报》的一篇报道我印象很深,文章详细介绍了冰岛足协如何建立了一个运行有效的机制,最终成功地培养出了一代足球人才。

4、

2000年,冰岛足球正处于低谷。当时冰岛足协决心振兴本国足球,于是推出了一个野心勃勃、不计成本的疯狂计划。

这个计划选择的切入点是青少年,所谓足球要从娃娃抓起。

冰岛足协一共做了两件事。

第一件事,是修建室内足球场。冰岛不是常年苦寒极夜没办法在室外踢球吗?那就在室内训练呗。

2000年,第一座室内球场落成。现在,冰岛一共有7个大型的、符合正规比赛标准的室内球场。

此外,冰岛足协还出钱在全国每一所中小学附近购买土地,修建小型的球场。这样的小球场,一共建了150个。

无论大小,每一个球场都有良好的灯光照明和其他必备设施,有人造草皮,有供暖系统。

这些球场免费向大众开放。有了球场,原本就热爱体育运动的冰岛孩子对足球就有了热情。全冰岛的孩子都把踢足球当成业余爱好,很多孩子从三四岁就开始了训练。

每天下午,学校的校车把低年级的孩子们送到这些球场。等小孩子们玩够了之后,高年级的学生开始轮换上场。到了晚上6点,成年足球队再接着踢。

不同年龄的足球爱好者们,因此也有了很多互动和交流的机会,形成了一种“社区式”的交流氛围。《卫报》那篇报道里,记者在字里行间对这样良好的氛围充满了羡慕。

现在这一支冰岛国家队的球员,都是从小在学校的室内球场里训练成材的,他们因此被称为“室内的一代”。

5、

冰岛足协做的另一件事,是培养教练。

从2002年开始,冰岛足协大幅度地降低了考教练证的门槛,缩短培训时间、减免培训费用;除了在国内大量开办教练培训班,还把国民大量送到英国等足球强国进行培训。

最重要的是,他们鼓励任何一个人、不管从事什么职业,只要感兴趣,都可以用业余时间当足球教练。

于是,整个国家的人都被动员起来去考足球教练证书,他们中有股票经纪人,有电梯操作工,有饭店服务生,有律师和理发师。

2003年,全冰岛没有一个人有欧足联B级教练证书。而现在,冰岛全国有563个欧足联B级教练,还有165个欧足联A级教练。

算下来,平均不到500个冰岛人里就有一个是欧洲足联认证的教练。而这个比例,在英国是1:10000。在人均拥有足球教练这个数据上,冰岛可能是全世界比例最高的国家。

按照欧洲足联的规定,拥有A级和B级教练证就有资格在欧洲各国的职业俱乐部和青年队里担任教练工作。

也就是说,冰岛的每一个孩子,从小就能接受高规格、相当于职业队教练水平的足球培训,即使是四五岁的孩子也不例外。这也就保证了他们从小就能走在正确的道路上,而不会被野路子教练的三脚猫功夫误导。

现在,全冰岛一共有58人在欧洲各国的职业联赛踢球,此外还有23人在其他国家的青年队效力。

6、

就是因为做了这样两件事,冰岛的足球实现了腾飞。

《卫报》问了一个问题:冰岛足球的成功经验,能够在英国复制吗?其实我也同样感到好奇:冰岛的经验能够在中国复制吗?

冰岛足协修球场和培训教练的经费,来自于国际足联分配给各个会员国的比赛电视转播费用。《卫报》语带嘲讽地说,这笔钱在英国,可能要用于支付足协官员的高薪;而同样的职位,在冰岛的薪水要比英国低得多。

其中一个受访者说,“在英国,那些足协官员的自我极度膨胀,他们想要的是高薪厚禄。可是在冰岛,大家想的就是把足球搞好而已。”

要学习冰岛的经验,需要做大量的改变,可能不仅仅是足球方面的改变,更需要文化上的改变。

《卫报》的文章提到了冰岛人独特的国民精神——注重细节,专注持久地把任何一件事做到极致,直到死为止(It is an Icelandic trait to take some small task and essentially do it to death)。文章引用一个冰岛人的话说,“当冰岛人做一件事的时候,就会一直老老实实地做下去,有人会把这种习惯称为病态,有时候你甚至不知道什么时候该停下来。”

这种近乎病态的执着深藏在冰岛人的血液和基因里,可能来自于他们悠久的捕鱼传统——在海上捕鱼的时候,你需要有强大的意志忍受各种不便和不适,直到捕满鱼才能回家。

另一个文化上的不同,是冰岛社会的平等意识,这一点即使相比其他北欧国家,冰岛人也表现得尤其突出——所以国家队的主教练继续兼职去做一个小村子的牙医这样的情况才会发生。

据说C罗有一次到冰岛比赛,希望自己有一个独立的更衣室,但是冰岛人礼貌地拒绝了他的要求,因为冰岛是一个近乎偏执的平等主义社会,没有人拥有特权,因此也就没有VIP室。

所以,看起来只是简简单单的两件事,但可能也只有在冰岛这样一个单纯简单的社会里才能做到,别的国家根本无法复制吧。