前阵子的虐童事件里,据说有幼儿园的老师曾经恐吓小朋友说,“我有一个长长的望远镜可以伸到你家里来,你做什么说什么我都知道”。这句邪恶的话别说是小孩子,就是成年人听了大概也不免心中一凛,因为它让我们感受到了一种更甚于人身被控制或者身体被伤害的恐怖——它想要操控和摆布的是我们生活和思想的全部。 继续阅读“中国人是不需要隐私的?”

分类: 公众号文章

为什么今年的时代年度人物选择了这样一群人

昨天《时代》周刊公布了今年的年度人物。和往年不太一样的是,今年被选上的 Person of the Year 不是某一个人,而是一个群体——大部分是女性,其中也包括一部分男性。

这个群体,有名有姓有迹可循有媒体报道的可能有几十人几百人,还有更多外界无从知晓的,可能有成千上万,几十万,乃至几百万。 继续阅读“为什么今年的时代年度人物选择了这样一群人”

这是人类最让人动容的真实时刻之一,值得你一再回味

这个星期,美国媒体都在撰文纪念一位伟大的女性,罗莎·帕克斯 (Rosa Parks)。

连特朗普都一改往日的风格,在推特发了一个一本正经的视频讲话,盛赞她的勇气。 继续阅读“这是人类最让人动容的真实时刻之一,值得你一再回味”

再愤怒,也要分清哪些是事实,哪些是谣言,哪些是有待确认的传闻

不是在为三种颜色和管理部门开脱。

我也很愤怒。

或者更确切地说,不是愤怒,而是一种彻骨的冰凉,深深的无力,以及由此所带来的绝望感。

有一个家长在接受采访的时候说,“孩子为什么不敢说,因为老师说,我有一个长长的望远镜,可以伸到你家里来,你做什么说什么我都知道”。

微博上有人说,“如果真的有长长的望远镜, 我希望你能教孩子们用它看星星。”

一开始看各种新闻和评论文章的时候,我大体还能保持冷静。但是在看到这句话的时候,我一下子崩溃了。

这样的言语恐吓和心理摆布比身体上的施暴更可怕更残忍,因为孩子身上的伤口和针眼能很快愈合,但他们感受到的心理阴影和恐惧记忆可能是终生难以磨灭的。

可是在愤怒和难过的同时,网上各种耸人听闻的离奇说法,同样也让我感到很气愤。这些说法虽然流传很广,但追踪最初的出处,大多只是一个来源可疑任何人都可以在几分钟之内PS出来的微信截图。

也许最初捏造和跟风传播这些说法的人以为,闹得越大,愤怒的情绪越高涨,就越能让事情得到解决。

其实恰恰相反,谣言会被证伪,损害本来确凿的那部分事实在大家心目中的可信度,更有可能授人以柄,让人浑水摸鱼模糊了事情真正的焦点,最终反而无助于事情的解决。

所以,我们的愤怒,一定一定要基于事实。

微信群里和朋友圈上看到的说法,不要急着转发,一定一定要分清楚,哪些是已经确认的事实,哪些是经不起推敲的谣言,哪些是尚未得到证实的传闻,哪些是添油加醋的夸张,哪些是纯粹的情绪宣泄。

怎么区分?其实很简单,看两样东西,一靠常识推断,二看来源出处。

有出处的,谁说的话、谁爆的料,有名有姓,他会为自己说过的话承担责任,所以可以放心转发。

我在做记者的时候接受过的最宝贵的职业训练,就是交叉求证。写报道的时候,任何一个容易引起争议的内幕消息,编辑都要求至少有两个以上可信的信源。把一个人说的话,拿去问另一个人,是不是这样?这就是交叉求证。

如果不能找到另一个人去证实,那即使是再劲爆的猛料、再有轰动性的独家内幕,也不能写在报道里。

像《纽约时报》、《纽约客》这样的媒体,甚至要求文章里引用的话都必须写上说话者的真名真姓,像中文媒体那样动不动就是“某人说”、“某先生说”,是绝对不允许的。

即使有时候因为受访者出于安全考虑不愿意公布名字,报道里可能会以“匿名者“代替,但报社内部的事实核查编辑一定会再去确认这些匿名者真实存在,而不是记者自己的凭空捏造。

一家媒体常年累月地遵循这样的标准,它的公信力自然而然就建立了起来,所以权威媒体的报道,对于我们读者来说是可信的。

至于网上流传的出处不详的截图,或者莫名其妙的自媒体公众号文章,那就最好别转。

具体到这次的事件,我总结一下目前可信度比较高、基本可以认定的事实是:

1、至少有两个男孩和一个女孩被全裸罚站,身上什么都没有穿。

出处是其中一个家长接受记者采访时的视频。据这个家长说,好几个不同的家长问了自己的孩子是不是有这么回事,这些孩子的说法都一样,三个被罚站孩子的名字也都完全吻合。

2、至少有八个孩子被老师注射不明液体。

这是另一个自称赵女士的家长在接受采访的时候说的。她发现自己的孩子身上有针眼,孩子说是刘老师打的,她又问了其他家长,证实有八个孩子都被打针。

今天PingWest的报道也提到,有家长带孩子去民航总医院做检查,诊断结果显示孩子身上确实存在“陈旧性针尖状出血点”;有的孩子的针眼在屁股上,有的在腿上,有的在腋下;有的孩子身上被扎了13个针眼;所有被打针的孩子,都出自国际小二班。

3、有孩子被喂食了小药片。

有视频显示,家长拿着药片问小孩手里的药片是什么味道,孩子说,“是白色的味道”。

4、有身份不明的“医生”以给孩子检查身体的名义实施猥亵,脱光自己和孩子的衣服,还让其他孩子在场围观。

这个说法的其中一个出处同样是赵女士。她在询问孩子身上的针眼是怎么回事的时候,孩子说,有“爷爷医生”和“叔叔医生”给小朋友们检查身体,“前后都有小朋友,小朋友光溜溜的”,“叔叔也光溜溜的”。

赵女士找了孩子的爸爸,让孩子模仿当时的情形。结果孩子让爸爸把衣服裤子全部脱光。

不过赵女士的孩子没有被猥亵,只是在场围观;目前也没有消息证实实施猥亵的“医生”到底是谁。

5、长期对孩子们实施言语恫吓。

除了上面那句让人心碎的“望远镜”,孩子们还曾经被威胁“不听话就扔到垃圾桶里”,“不听话器官就没有了”。

以上,就是目前可以确认的事实,虽然不能保证完全真实,但大致上是靠谱的。

至于其他那些传闻,比如说幼儿园带嫖客去挑选小男孩小女孩,出处都只是微信群聊天截图,至少从目前来看无法证实。甚至其中一名家长在接受采访的时候说有一名小男孩肛裂,我觉得可信度也不是很大,因为这名家长表明他也只是听说。

再愤怒,也请分清事实、传闻、谣言、夸张和情绪的区别。

顺便说一下,今天看到很多人都在说“善良限制了我的想象力”。我觉得这句话特别可笑,限制你的想象力的从来不是善良,而是你过往的自私。

以前你觉得那些事情、那些遭遇悲惨的低端人群离你很远,发生在遥远的乡村,或者城市的边缘,你觉得可以明哲保身,继续做自己的中产阶级美梦。可是事实证明,没有人是一座孤岛。

你不是无法想象,你只是选择了忽略。

陈冠希最宝贵的价值所在

陈冠希在纽约大学的演讲很多媒体都报道了,可惜的是很多地方摘出来的内容、乃至标题,都在刻意强调陈冠希这个加拿大华人的爱国心,简直要把他塑造成爱国华侨企业家的典型。可是这样的编辑操作舍本求末不说,而且恰恰背离了陈冠希最想表达,也是他的演讲里最核心最值得我们深思的一个观点。

没错,陈冠希的确讲了自己创办的鞋子品牌如何争取到和耐克的合作,努力让耐克改变了“中国制造”意味着低劣质量的看法。可是他的重点,并不在于要向世界证明“中国制造”也不差,更不在于宣扬自己如何让“中国制造”扬眉吐气为中国人争光。 继续阅读“陈冠希最宝贵的价值所在”

怎么对付特朗普?哄他,哄他,哄哄他……

这次特朗普的亚洲之行,所到之处莫不受到热烈的欢迎。中国的情况就不说了,就连日本韩国这两个美国的传统盟国,对特朗普的接待都是超出常规的高规格。

比如说在日本。安倍晋三原本就是特朗普的知名头号迷弟,当初特朗普刚当选,他就迫不及待地送上礼物,一根金光闪闪的金色高尔夫球杆——因为他知道特朗普喜欢金色,又爱打高尔夫。 继续阅读“怎么对付特朗普?哄他,哄他,哄哄他……”

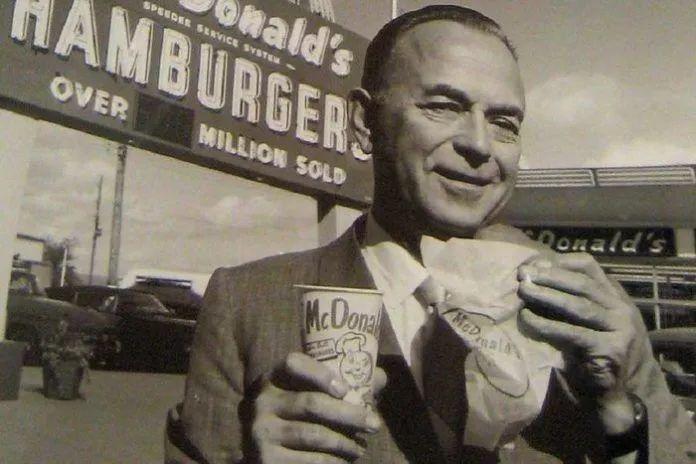

吐槽金拱门的人应该读读麦当劳创始人的故事:52岁穷困潦倒,70岁世界首富

“那时我52岁,有糖尿病和关节炎,切除了胆囊和甲状腺的大部分。可是我仍然深信,美好的日子就在前方,将会到来。”

写下这句话的人叫雷·克洛克(Raymond Albert Kroc),这句话出自他在1977年出版的自传,那一年他75岁,是世界上最有钱的人之一,创造了当时这个星球上知名度最高的品牌。 继续阅读“吐槽金拱门的人应该读读麦当劳创始人的故事:52岁穷困潦倒,70岁世界首富”

乘坐美联航全新的商务舱是什么样的体验?

国庆期间我去了一趟旧金山。这趟行程除了看朋友,主要的目的是应美联航的邀请,体验他们去年新推出的Polaris商务舱。因此今天顺便写个体验报告。 继续阅读“乘坐美联航全新的商务舱是什么样的体验?”

两个行业的女员工受性骚扰的现象最严重,一个是快餐,另一个是电影

这两天在看好莱坞维恩斯坦性骚扰丑闻事件的报道,我觉得最不可思议的一点是:

维恩斯坦屡次对大量年轻的女演员和自己公司的女员工伸出魔爪,被他骚扰的对象光是被媒体第一批报道出来、有名有姓录下详细经过的就有十几个人,没有报道出来的相信更不在少数; 继续阅读“两个行业的女员工受性骚扰的现象最严重,一个是快餐,另一个是电影”

纽约真烂,地铁这么破,比北京上海差远了

去过纽约的人对纽约地铁的第一印象都不会太好。这是一个有一百多年历史的系统,到今天早已老旧不堪。

可是如果能忍过最初的不适,你很快就会发现纽约的地铁有着非常独特的魅力。

大多数城市的地铁只是普通的通勤工具,人们来来往往,不会对地铁产生多少感情。但纽约的地铁车厢和地铁站却是真正的城市公共空间,人们愿意在这里停留,每天这里产生无数细小的互动,发生着外人永远无法知晓的故事。

我听过的一个故事是关于谭盾的。他刚到纽约时曾经在地铁里拉小提琴,一个小时能赚30美元。后来他成名以后又在地铁里碰到了当初和他在同一个角落卖艺的人,对方问他:你现在还在拉吗?谭盾笑了笑回答说,拉,但我现在在林肯中心拉。

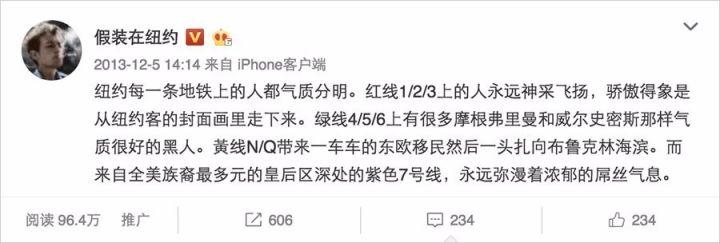

纽约地铁每一条线的乘客都不太一样。我曾经在微博上写过:

每一个车站的设计风格也都不一样,常常在角落里藏着要仔细观察才能发现的小心机。比如34街地铁站的站台上方有一排隐藏的乐器,平时没有人会注意,但只要有人伸手挡住那里的几个小孔,就能触动传感器发出好听的声音。

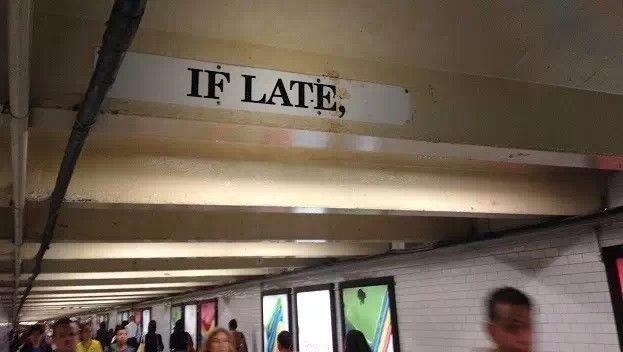

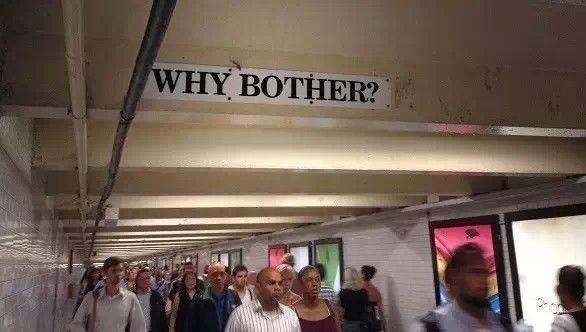

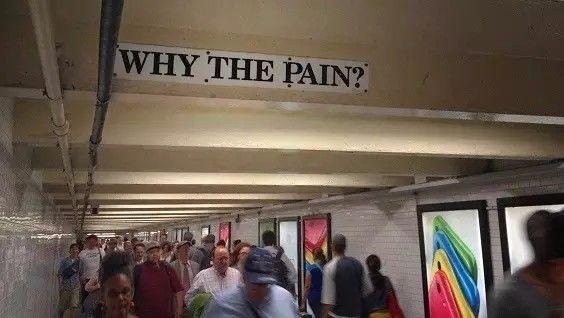

再比如时代广场站里有一段长长的地下通道,每走几步你都会看到头顶的横梁上写着几个莫名其妙的句子。等你走完这条通道,把所有的句子连在一起读了一遍才恍然大悟,原来这是一首诗。

“睡过了头 / 累成了狗 / 如果迟到 / 会被炒掉 / 何必烦恼 / 何苦难受 / 不如回家 / 重头再来。”

下面文章还是我的朋友荣筱箐写的,内容就是讲纽约地铁里有别的城市地铁里没有的故事。

纽约地铁衰老的脸上有北京地铁青春欢畅的时辰没有的独特魅力——它有故事

结束了在中国的假期回到纽约,从机场出关后坐地铁回家,车在黑洞洞的隧道里走走停停,列车员的解释一如既往地让人听不明白,乘客们一如既往地一脸淡漠茫然,好像地铁天生就该如此。只有我显得有些不耐烦,从飞速运转日新月异的中国归来,要做到对纽约的地铁一如既往地安贫乐道,有点难。

跟北京或任何中国城市的地铁相比,纽约的地铁的破败让外地人难以置信,也让本地人无地自容:

北京地铁站台上标配的自动报时装置,在纽约只有部分站台得见,大部分时候乘客就像在等待戈多——他在哪儿,他什么时候来,他到底来不来,全是未知数;

北京地铁站里司空见惯的站台与轨道之间的隔离墙,在纽约已经讨论了快十年却仍然没被提上议事日程,敞开的轨道就像阴影里的怪兽,时不时张开血盆大口涂炭生灵,去年全纽约48人因为各种原因落轨丧命,纽约人恨不得敲锣打鼓庆祝,因为这已是最近五年里的最低纪录;

北京的地铁站宽敞明亮干净整洁,纽约地铁站里光线昏暗,本地特产的像猫一样大的老鼠和像老鼠一样大的蟑螂在站台上如入无人之境,轨道上堆积的垃圾隔三岔五就被电火点燃引起场不大不小的火灾;

至于地铁系统的安全问题,纽约人是连想都不敢想的,因为在这个16年前曾被恐怖分子重创的城市里,地铁至今仍是没有安检,下一次灾难只是早晚的问题;

今年春夏,地铁因为各种古怪名头的故障而大规模中途停运的事故至少有六起,有一次一辆车在早上高峰期在半路上停了近一个小时,两名急着上班的乘客忍无可忍,扒开车门跳下轨道,冒着生命危险在布满高压电的漆黑隧道里步行到下一个站台,一时间成为热议的新闻。

澳洲前总理陆克文就曾经感叹:纽约人真是好脾气,要是澳洲的基础设施这么不靠谱,澳洲人早闹事了。不过他也公允地补充说,美国基础设施起步早,设备老化是正常的,纽约人坐上地铁时,中国人还用牛车呢。

这或许是纽约人至今还能与这里的地铁系统和平相处的原因之一,这个超过百岁的系统就像跟你过了一辈子的糟妻,在岁月里颜值尽毁,还患有更年期综合症,但毕竟她这一辈子都任劳任怨,老来还在一线操劳,轻伤不下火线,没有功劳也有苦劳。

但只靠同情心和忠诚维持的关系肯定不能长久,我怀疑纽约人对地铁一忍再忍,不离不弃的背后还有个更重要的原因:纽约地铁衰老的脸上痛苦的皱纹里,有北京地铁青春欢畅的时辰里所没有的独特魅力——它有故事。

北京的地铁里偶尔也有故事,比如每天同车而行的陌生男女经年累月终成眷属,或者穿行在乘客之间推销公众号的外地女孩被恶言相向引起全城大讨论。

但大部分时候它像个现代化无菌实验室,系统里每个站都像克隆出来的兄弟姐妹展示着光可鉴人的雷同,车厢里人们衣冠楚楚正襟危坐,拿着手机戴着耳机,蜷缩在自己的世界里。

一眼就能看出来,在这里人跟人之间没有太多的交集。

而纽约的地铁疏于管理,满身污秽的流浪汉和华尔街菁英可以并肩而坐,讨饭的和特立独行的街头艺术家一块儿向乘客伸手,宣扬耶稣救世的牧师和警告人们吃肉是万恶之源的狂热素食者可以一个接一个发表演讲,连飞累了的野鸽子偶尔也可以搭个免费便车。

就这样,纽约地铁成了展示人间百态的大舞台,在这里你能看到这个城市所有的秘密。

站台上常见的是卖唱的乐手,沉郁的萨克斯,或是喧腾的摇滚乐,在列车高分贝的刺耳尖叫声中,音符被撕得支离破碎,就像在杂乱不堪的工地上星星点点开出花来。

那些乐手里,有的是身怀绝技的人,另外一些显然五音不全,但无论怎样他们对自己的工作都很认真。一个从罗马来纽约旅游的朋友曾经吃惊地对我说:“你们纽约人工作真勤力,连地铁上卖唱的都是真唱,我们罗马卖唱的都是带着录音机对口型的。”

勤力的确是纽约人的特点,但在这样一个多元的城市,勤奋工作的人也各怀心事。

我采访过一些在地铁卖艺的乐手,有个吹小号的白人,说自己曾经供职华尔街,但实在不能忍受那种没有灵魂的工作,两年前辞了职开始做自己喜欢的事。

采访结束后,他不仅摆了pose让我拍照,还把他难写的名字拼了好几遍,以确保我写对。对他来说,执着于梦想比委身于与梦想无关的光鲜工作更令人自豪。

有个二胡演奏家,曾供职于中国国内的正规乐团,他也觉得靠本事吃饭是件值得骄傲的事,但采访结束后还是要求不拍照,用假名,因为怕他仍在国内的家人看到。对他们来说,“地铁卖唱”大概仍然是个让人抬不起头的词。

我特别感激一个黑人鼓手,他在我忙到对生活舍本逐末的那段时间,无心之中给过我当头棒喝。

那天我赶去一个很费事的采访,需要在地铁上读完一大堆背景资料。中途上来一支鼓乐队,把小马扎放在我的座位旁边,开始演奏。

他们的水准真心不错,但我专心阅读一直没有抬头。这时候那个鼓手突然凑到我面前说:“你为什么看也不看一眼,你对音乐无动于衷吗?”

我回说:“对不起,我今天真的很忙”,但这话一出口,我自己都开始脸红,它听起来是那么苍白无力,再忙也不能忘了感动,除非你已经开始在忙碌中迷失。

在过去十年中,我每天在不同的时段乘同一条线路的地铁上下班,跟一些同样经常出现在这条线路上的人成了心有灵犀的“车友”。

有一个要饭的,人高马大,声音浑厚,他说自己曾经是职业篮球队的教练,身体出了问题丢了工作,现在只能乞讨为生。但他从来都不强求,每次都会在开场白中说:“如果你没有零钱,就给我一个微笑。”

要是打一阵子没见他,我就会无端担心起来。我希望他好好的,一个连要饭都能要得如此优雅的人值得这个世界珍惜,更何况他是唯一个能在我没有零钱又心情沮丧的时候强迫我对世界微笑的人。

纽约地铁24小时通车,过了午夜,普通的上班族大都已经到家,列车就会是另一些人的天下。

那些画了鬼魅浓妆穿戴新潮去泡夜店年轻人,那些无家可归的流浪汉,那些郁郁寡欢或过分活跃的精神病患者,每个人看上去都显得奇形怪状,让你不得不暗存戒心。

但看上去的样子往往只是假象,有一次我去外地采访回来已经快凌晨两点,地铁上,一个头发乱蓬蓬的人一直弯着腰,单手抚地,在列车头尾之间走了好几个来回。

我正心想要提防他突然发疯,他停在我旁边一对恋人面前,对男的说:“答应我,你要好好照顾她。”对女的说:“你,你的任务就是继续美丽。”然后对车上所有人说:“是什么让地球转动?是爱。”

有时候疯子与哲学家果然只有一线之隔。

有人说纽约这个所谓的“大熔炉”,其实更像是“色拉碗”,不同族群在同一个城市里划地而居,种族隔离远未消除。纽约地铁对此也能提供旁证,有些车驶往富区,下班时间车上乘客大多是西装革履的白人,有些车驶向贫区,乘客就大多是少数族裔。

有一次我迷迷糊糊误坐了驶往布朗士的车,直到周围的乘客肤色开始变成全黑,有人开始在车厢间的空隙里撒尿时才惊醒。要是你在全程经行少数族裔聚集区的7号地铁上看到几个穿着光鲜的白人,那要么是当天沿途的体育场里有棒球比赛,要么就是他们上错了车。

我没法告诉你上述种种哪个是真正的纽约,因为他们都是。但我明确知道,如果你让我用破烂不堪的纽约地铁去换整齐现代的北京地铁,我还是不想换。

英文里所说的“六呎之下” (six feet under) 是指墓穴,代表死亡,而同样被称为六呎之下的纽约地铁,它的破成就了它的美,它让这所城市在属于黑暗和死亡的地方也充满了活力和生机。