朱莉和皮特闹离婚,这个超级炸弹的当量太大,几乎把整个世界都划分成了两个阵营。

《老友记》的骨灰粉丝看到这个消息第一时间想到的是安妮斯顿,怀着私心,觉得当年被横刀夺爱的瑞秋大仇已报。

还有更恶毒一些的,开始分析朱莉皮特的容貌变化,堆砌衰老、暴瘦这些字眼,试图从蛛丝马迹里得出两人“过得也不怎么样”的结论。

喜欢朱莉的人则多少会为她扼腕叹息,认为她原本是人生赢家,嫁给了世界上最性感的男人,但拿了一手好牌,可惜最终还是逃不脱输牌的宿命。

这两种观点从本质上其实是一样的。不管是站Team Aniston还是Team Jolie,都犯了同一个错误,那就是把安妮斯顿和朱莉的人生幸福,等同为她们的爱情和婚姻是不是完美。

即使已经过去了十多年,但是安妮斯顿的人生,似乎要永远地被十多年前那段失败的婚姻所定义。她这十几年来的喜怒哀乐,所有的丰富与精彩,统统都不作数,“被皮特抛弃的那个女人”成了她撕不下的标签。

如今,朱莉的人生似乎也要同样被世人强行用一段失败的婚姻所定义。

无论是为安妮斯顿感到庆幸还是为朱莉感到惋惜,大家似乎都忽略了这样一个事实:这一次离婚,是朱莉主动提出来的。

我们不知道朱莉和皮特的婚姻是从什么时候开始出现了裂痕,也不知道到底是什么原因让这对夫妻分道扬镳,但是可以肯定的是,朱莉曾经多次试图修复这段关系。而在这样的努力没有成功之后,她毅然决然地选择了离开,只留下皮特一个人目瞪口呆地留在原地。

她请了好莱坞最好的离婚律师,Laura Wasser,帮她打这场注定惊天动地的离婚官司。

她没有拖泥带水,转身就在加州马里布的海滩边上花95000美元的月租,租下了一套400多平方米的豪宅。她的态度很坚决:离婚也绝不能影响自己和六个孩子的生活质量。

这是典型的朱莉风格,她从来就不是一个会被任何一种世俗的价值观所捆绑的人,她的身上有一种强大的掌控力,牢牢地帮助她无畏地掌控自己的命运。

这种力量,在她的青少年时期曾经让她离经叛道,成了一个问题少女,做了其他女孩不会做的事,“别的小女孩都想成为芭蕾舞演员,而那时的我想做的却是吸血鬼。”

她身上的十几个纹身,有不少是那段黑暗历史留下的印记。

左臂纹的是罗马数字“13”,右臂是阿拉伯语“决心”。

下腹部纹了拉丁文“养育我的亦毁灭我”,左肩纹了汉字“死”。

背部纹的是哥特字体的一句话,“know your rights”,这是她喜欢的一个乐队的歌名。

后来的朱莉对这段黑暗的历史直言不讳,她说,“破坏性或叛逆性对那个时期的我不是与生俱来的。那时的我仅仅是需要发出我的声音,推开四面围堵我的墙,想要得到自由。当你开始觉得你被赶入某种生活时,你本能上会有点儿反抗这种生活。”

1999年,初出茅庐的她到《移魂女郎》剧组试镜,导演詹姆斯·曼高德(James Mangold)第一眼见到她就被她身上桀骜不驯的气质所震撼。他回忆说,她不像别的女孩那样彬彬有礼,相反,她有一种藐视规则的态度,对谁都不在乎,直言不讳。

25岁那年,她到柬埔寨拍《古墓丽影》的第一部,靠自己的性感和演技撑起了这部情节简单的游戏改编电影。但对于她来说,柬埔寨对她更重要的意义不是一部从此让她跻身好莱坞一线巨星行列的电影,而是让她和那个野蛮生长的自己达成了和解,开始能够掌控内心那股与生俱来的神秘力量。

在柬埔寨,她亲眼目睹了战争留给这个国家的创伤,接触到了许许多多遭受过苦难的柬埔寨人。拍完电影,她开始大量阅读有关柬埔寨历史的书籍,不久之后又回到柬埔寨探访故地。在她根据当时的旅行日记出版的书里,不难看出柬埔寨对她的人生所产生的重大影响。

她说,“假如我在14岁的时候被人扔到亚洲或非洲,我可能就会意识到自己曾经是多么的自我中心。”

她发现柬埔寨一个国家公园里盗猎猖獗,于是就出钱成立了一个保护项目,把盗猎者变成了守林人。几年以后,在她的努力下,当地的村庄建起了学校和医院,修了公路,开始脱离了贫困。

后来,她渐渐又把视野扩展到了世界各地,成为了联合国难民署的亲善大使,每年捐赠几百万美元,甚至自费跟联合国难民署去世界各地,冒着生命危险探访那些生活在贫困和战争中、需要帮助的普通人。

2006年,她拿出2000万美元成立了基金会,为埃塞俄比亚、肯尼亚、阿富汗和柬埔寨的医院、学校、诊所、律师和环保及野生动物保护组织提供资助。

联合国难民署高级专员古特雷斯(António Guterres)评价她说,很多明星参加这些人道主义项目的目的是为了提升自己的公众形象,但朱莉不是这样的。“她更希望在没有媒体跟随的情况下去拜访那些需要帮助的人,每次我想要找媒体宣传,她都会很害羞。”

其他名人参加这些项目往往是走过场,只有五分钟热情,但朱莉会关注每一个细节,她常给她接触到的当地人留下深刻的印象,因为她这样地位的明星,竟然会和他们讨论如何修建洗手间的细节问题。

而她在和难民拥抱的时候热情有力,对方和旁人很容易能感受到她的真诚。

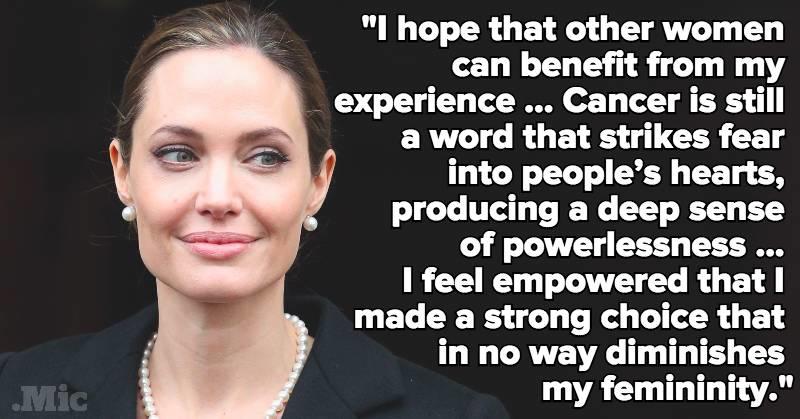

再之后,就是2013年,她在一次血液检查中发现自己携带一种独特的基因BRCA1,患乳腺癌的可能性高达87%,患卵巢癌的可能性也达到50%。

而她的应对方法是,在2013年和2015年两次做手术切除了卵巢、输卵管和双侧乳腺,一劳永逸地降低了自己得病的风险。在做完手术后,她还在《纽约时报》言论版发表文章,讲述自己做出这儿选择的原因,鼓励其他女性结合自己的情况考虑同样的预防性措施。

她说,自己生命中最重要的两个女人,母亲和外祖母,都患了卵巢癌,在40多岁的时候就开始走向死亡。在做了切除手术之后,她说再也不用担心自己的孩子会有一天哭着说,“我的妈妈死于乳腺癌”。

她努力让自己的孩子们明白,自己身上只是多了几道手术留下的伤疤,除此之外“妈妈还是原来的那个妈妈,一模一样。他们知道我爱他们,为了尽可能长久地和他们生活在一起,我愿意做任何事情。”

她说,“人生原本就充满了各种各样的挑战,但是只要我们能够掌控这些挑战,那就没有什么能够吓到我们。”

不害怕困难和挑战,是因为她对自己的人生有着强大的掌控力。

当一个人对自己的人生有了掌控力,也就有了自己独特的气场与力量。

从不幸福的童年,到没有白头偕老的婚姻,她的人生也许并不完美。

但是不完美又怎样呢?正是因为不完美,让她不断发现真正的自己,最终修炼成了旁人难以企及的自由、强大和优雅。

对于我们每一个普通人来说,又何尝不是如此呢?

完整,比完美更重要。